Das Bestimmen von Satzgliedern ist ein sehr wichtiger Bereich der deutschen Grammatik. Je geübter du darin bist, desto besser kannst du Sätze analysieren und verstehen, wie Wörter miteinander verbunden sind. In diesem Artikel erfährst du, wie man Satzglieder bestimmen kann.

Was sind Satzglieder?

Satzglieder sind Bausteine eines Satzes, in die er zerlegt1 werden kann. Manchmal bestehen Satzglieder aus mehreren Wörtern. Das erkennst du daran, dass einige Wörter immer zusammenbleiben, wenn du einen Satz umstellst.

Lass uns direkt ein Beispiel dazu anschauen: Ich gehe heute in die Sprachschule. Formulieren wir den Satz mal um: Heute gehe ich in die Sprachschule. Welche Wörter sind nach der Umformulierung zusammengeblieben? Richtig, „in die Schule“. Das ist auf jeden Fall ein Satzglied.

Aber auch die restlichen Wörter „Ich“, „gehe“ und „heute“ sind Satzglieder. Denn Satzglieder müssen nicht unbedingt aus mehreren Wörtern bestehen. Man unterscheidet verschiedene Arten der Satzglieder.

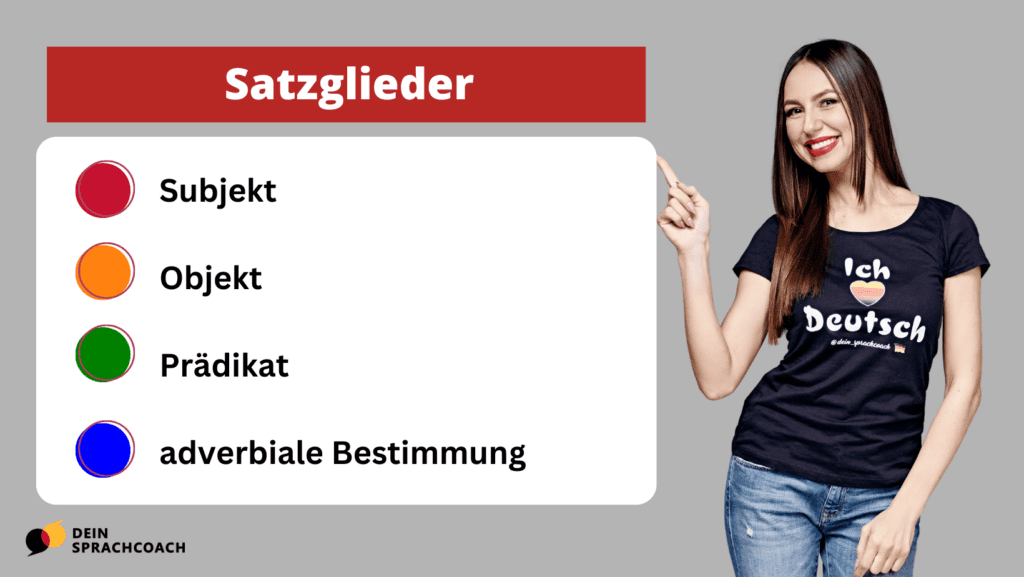

Welcher Art sind wohl diese Wörter? Die Frage kannst du nach den nächsten Abschnitten sicherlich beantworten. Wir verraten dir schon mal die Namen der Wortarten. Im Deutschen unterscheidet man zwischen

Bist du bereit, darüber mehr zu erfahren? Los geht’s!

Satzglieder bestimmen: Subjekt

Das Subjekt ist ein wichtiger Teil eines Satzes, weil es uns hilft, zu verstehen, wer die Handlung ausführt. Es ist wie der Hauptdarsteller in einem Film – ohne ihn gibt es keine Handlung. Ohne das Subjekt wäre der Satz unklar und unvollständig. Ohne ein Subjekt kann kein richtiger Satz formuliert werden.

Das Subjekt sagt uns, wer oder was etwas tut. Fragst du dich nun, wie man ein Subjekt in einem Satz erkennt? Hier kommt die Antwort: Um das Subjekt in einem Satz zu finden, stellt man die Kontrollfrage: Wer oder was tut etwas?

Beispiele dazu:

- Der Hund bellt.

- Wer bellt? Der Hund.

- „Der Hund“ ist das Subjekt.

- Die Katze schläft.

- Wer schläft? Die Katze.

- „Die Katze“ ist das Subjekt.

- Das Geld liegt auf dem Tisch.

- Was liegt auf dem Tisch?

- „Das Geld“ ist das Subjekt.

Außerdem kannst du das Subjekt anhand einiger Merkmale erkennen. Wichtige Merkmale des Subjekts sind:

- Numerus: Das Subjekt kann in der Einzahl (Singular) oder Mehrzahl (Plural) stehen.

- Singular: Die Frau lacht.

- Plural: Die Frauen lachen.

- Kasus: Das Subjekt steht immer im Nominativ, also im Wer-Fall.

- Der Mann isst einen Apfel. („Der Mann“ steht im Nominativ.)

- Einen Apfel isst der Mann. (Hier ist „der Mann“ immer noch das Subjekt, aber der Satzbau hat sich geändert. „Einen Apfel“ ist hingegen kein Subjekt, weil das bereits ein Teil der Kontrollfrage ‚Wer isst einen Apfel?‘ ist. Außerdem erkennst du an dem unbestimmten Artikel „einen“, dass „Apfel“ nicht im Nominativ steht.)

Objekt bestimmen

Das Objekt ist ebenfalls ein wichtiger Teil eines Satzes, der zusätzliche Informationen über die Handlung gibt. Es sagt uns, wen oder was die Handlung betrifft. Man kann auch sagen, dass das Objekt das Ziel der Handlung ist.

Mit den Objekten ist es ein wenig komplizierter als mit den Subjekten. Man unterscheidet hier 3 Arten der Objekte: Akkusativ-, Dativ- und Genitivobjekt. Hast du eine Vermutung, was diese Objekte unterscheiden könnte? Ganz genau – sie stehen in unterschiedlichen Kasus.

Objektarten

Du weißt ja bereits, dass Satzglieder mithilfe von Fragewörtern bestimmt werden können. Jede Objektart hat ihre eigenen Satzglieder-Fragewörter:

- Akkusativobjekt (Wen oder was?) Hier sind Beispiele dazu:

- Der Junge liest ein Buch.

- Wen oder was liest der Junge? Ein Buch.

- „Ein Buch“ ist das Akkusativobjekt.

- Die Frau kauft einen Apfel.

- Wen oder was kauft die Frau? Einen Apfel.

- „Einen Apfel“ ist das Akkusativobjekt.

- Der Junge liest ein Buch.

- Dativobjekt (Wem?) Beispiele dazu:

- Der Mann gibt dem Kind einen Ball.

- Wem gibt der Mann einen Ball? Dem Kind.

- „Dem Kind“ ist das Dativobjekt.

- Die Lehrerin erklärt den Schülern die Aufgabe.

- Wem erklärt die Lehrerin die Aufgabe? Den Schülern.

- „Den Schülern“ ist das Dativobjekt.

- Der Mann gibt dem Kind einen Ball.

- Genitivobjekt (Wessen?) Gute Nachricht: Das Genitivobjekt verwenden wir beim Sprechen ziemlich selten. Trotzdem ist es gut, zu wissen, wie man diese Objektart erkennt. Schaue dir diese Beispiele an:

- Wir gedenken der Opfer.

- Wessen gedenken wir? Der Opfer.

- „Der Opfer“ ist das Genitivobjekt.

- Sie nahm sich der Sache an.

- Wessen nahm sie sich an? Der Sache.

- „Der Sache“ ist das Genitivobjekt.

- Wir gedenken der Opfer.

Puh, es waren ziemlich viele Infos! Wir schauen uns nun mal einen ganzen Satz mit verschiedenen Satzgliedern. Kannst du die Satzteile bestimmen? Hier ist der Satz: Der Lehrer gibt dem Schüler ein Buch.

- Wer oder was? Der Lehrer (Subjekt)

- Wem gibt der Lehrer ein Buch? Dem Schüler (Dativobjekt)

- Wen oder was gibt der Lehrer dem Schüler? Ein Buch (Akkusativobjekt)

Prädikat schnell erkennen

Nun kommen wir zu einem weiteren Satzglied, das nicht weniger relevant ist als das Subjekt oder das Objekt – das Prädikat. Das ist ein zentraler Bestandteil eines Satzes. Es sagt uns, was das Subjekt tut oder was mit dem Subjekt geschieht2.

Man kann sagen, dass das Prädikat das „Herz“ des Satzes ist, weil es die Handlung oder den Zustand beschreibt. Um das Prädikat in einem Satz zu finden, sucht man nach dem Verb oder der Verbgruppe. Die Kontrollfrage ist dabei „Was tut/macht er/sie/es?“

Ein paar Beispiele hierzu:

- Der Hund bellt.

- Was tut der Hund? (Er) bellt.

- „Bellt“ ist das Prädikat.

- Die Katze schläft.

- Was tut die Katze? (Sie) schläft.

- „Schläft“ ist das Prädikat.

- Das Kind spielt im Garten.

- Was tut das Kind? (Es) spielt.

- „Spielt“ ist das Prädikat.

Arten von Prädikaten

Wie bei Objekten gibt es auch bei Prädikaten verschiedene Arten. Hier ist eine Übersicht:

- Einfaches Prädikat:

- Besteht aus einem einzelnen Verb.

- Beispiel: Er läuft.

- Zusammengesetztes Prädikat:

- Besteht aus mehreren Teilen, oft einem Hilfsverb und einem Hauptverb.

- Beispiel: Sie hat gespielt.

- Prädikat mit Modalverb:

- Besteht aus einem Modalverb und einem Hauptverb im Infinitiv.

- Beispiel: Er muss lernen.

Ein Prädikat kannst du auch an einigen Merkmalen erkennen:

- Flexion: Das Prädikat passt sich in Person und Zahl dem Subjekt an.

- Beispiel:

- Ich gehe.

- Du gehst.

- Er geht.

- Beispiel:

- Zeitform: Das Prädikat zeigt die Zeit an, in der die Handlung stattfindet.

- Beispiel:

- Präsens: Ich gehe.

- Präteritum: Ich ging.

- Perfekt: Ich bin gegangen.

- Futur: Ich werde gehen.

- Beispiel:

Erinnerst du dich an unseren Beispielsatz von oben? Der Lehrer gibt dem Schüler ein Buch – was ist hier wohl das Prädikat? Richtig – „gibt“ ist das Prädikat. Das können wir mit der Kontrollfrage „Was macht der Lehrer?“ überprüfen (Er gibt dem Schüler ein Buch).

Adverbiale Bestimmungen finden

Auch Adverbiale Bestimmungen geben uns zusätzliche Informationen über ein Geschehen. Es sind Satzglieder, die zusätzliche Informationen zur Handlung, zum Zustand oder zu den Umständen in einem Satz geben. Sie beantworten Fragen wie wann, wo, wie und warum etwas passiert.

Und auch bei den adverbialen Bestimmungen unterscheidet man zwischen verschiedenen Arten. Im Folgenden findest du verschiedene Arten mit ihren Kontrollfragen und mit den Beispielen:

- Temporaladverbial (Zeit): Wann? Beispiele:

- Er kommt morgen.

- Wann kommt er? Morgen.

- „Morgen“ ist das Temporaladverbial.

- Sie arbeitet seit zwei Stunden.

- Seit wann arbeitet sie? Seit zwei Stunden.

- „Seit zwei Stunden“ ist das Temporaladverbial

- Er kommt morgen.

- Lokaladverbial (Ort): Wo? Wohin? Woher?

Auch dazu haben wir für dich ein paar Beispielsätze vorbereitet:

- Sie wohnt in Berlin.

- Wo wohnt sie? In Berlin.

- „In Berlin“ ist die Lokaladverbial.

- Wir gehen zum Park.

- Wohin gehen wir? Zum Park.

- „Zum Park“ ist das Lokaladverbial.

- Modaladverbiale (Art und Weise): Wie? Auf welcher Weise? Womit?

Hier sind Beispiele:

- Er fährt schnell.

- Wie fährt er? Schnell.

- „Schnell“ ist das Modaladverbial.

- Sie liest mit großer Freude.

- Wie liest sie? Mit großer Freude.

- „Mit großer Freude“ ist das Modaladverbial.

- Kausale Adverbiale (Grund): Warum? Weshalb? Weswegen?

Schaue dir die Beispiele an:

- Er bleibt zu Hause, weil er krank ist.

- Warum bleibt er zu Hause? Weil er krank ist.

- „Weil er krank ist“ ist die Kausale Adverbiale.

- Sie weinte aus Freude.

- Warum weinte sie? Aus Freude.

- „Aus Freude“ ist die Kausale Adverbiale.

Zusammenfassung

- Es gibt folgende Satzglieder: Subjekt, Prädikat, Objekt und adverbiale Bestimmung. Bei Objekt und adverbialer Bestimmung unterscheidet man zwischen weiteren Arten.

- Wie fragt man nach den Satzgliedern? Die Satzglieder-Fragen sind:

- Subjekt: Wer oder was tut etwas?

- Objekt: Wen oder was?

- Prädikat: Was tut/macht …?

- Adverbiale Bestimmungen: Wann? Wo? Wie? Warum?

Satzglieder bestimmen – Übungen

Zeit für eine Übung! Bestimme die Satzglieder in diesen Sätzen:

- Der Lehrer erklärt den Schülern die Aufgabe.

- Am Wochenende fahren wir in die Berge.

- Der kleine Vogel singt früh am Morgen.

- Meine Schwester hat gestern ein neues Buch gekauft.

- Im Park spielen die Kinder mit dem Ball.

Lösung

- Der Lehrer (Subjekt) erklärt (Prädikat) den Schülern (Objekt) die Aufgabe (Objekt).

- Am Wochenende (Adverbiale Bestimmung) fahren (Prädikat) wir (Subjekt) in die Berge (Adverbiale Bestimmung).

- Der kleine Vogel (Subjekt) singt (Prädikat) früh am Morgen (Adverbiale Bestimmung)

- Meine Schwester (Subjekt) hat (Prädikat Teil 1) gestern (Adverbiale Bestimmung) ein neues Buch (Objekt) gekauft (Prädikat Teil 2).

- Im Park (Adverbiale Bestimmung) spielen (Prädikat) die Kinder (Subjekt) mit dem Ball (Adverbiale Bestimmung).

Möchtest du noch weiterüben? Dann lade dir gleich das Arbeitsblatt herunter und leg los!

Fragen & Antworten:

Satzglieder sind die Bausteine eines Satzes, in die dieser Satz zerlegt1 werden kann.

Manche Satzglieder bestehen aus einem Wort und manche aus mehreren Wörtern. Du erkennst mehrteilige Satzglieder daran, dass die Wörter, die zusammengehören, immer zusammenbleiben, wenn du einen Satz umstellst.

Zu den Satzgliedern gehören Subjekt, Prädikat, Objekt und adverbiale Bestimmung.

Satzglieder kann man bestimmen, indem man ihre Funktion im Satz hinterfragt und sie auf bestimmte Merkmale hin überprüft. Dabei können die Kontrollfragen helfen. Das Subjekt steht zum Beispiel immer im Nominativ und kann mit der Kontrollfrage überprüft werden: Wer/was ist/macht etwas?

Je geübter du darin bist, Satzglieder zu bestimmen, desto besser kannst du Sätze analysieren und verstehen, wie Wörter miteinander verbunden sind. Du bekommst ein besseres Gefühl für den Satzbau und schließlich für die Sprache.

Schöner Beitrag. Ich lerne auf Websites immer wieder etwas völlig Neues und Herausforderndes.

Ich mag die hilfreichen Informationen, die Sie in Ihren Artikeln bereitstellen.